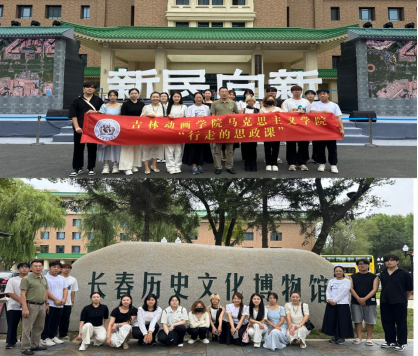

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动思政课教学改革创新,打破传统课堂的空间局限,让思政教育“活”起来、“实”起来。9月5日下午吉林动画学院马克思主义学院“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”教研室组织学生代表前往长春市历史文化博物馆,开展了一堂别开生面的“行走的思政课”。本次活动旨在通过沉浸式、体验式的参观学习,引导学生在触摸城市历史文脉、感受时代发展变迁中,深刻领悟马克思主义中国化时代化的理论成果及其伟大实践成就,在历史浸润中筑牢青春信仰。

初秋的长春,仍然绿意盎然,生机勃勃。师生们怀着求知与敬仰的心情步入长春市历史文化博物馆。在“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”教研室负责人林红老师的引导下学生们有序的进入展厅,思政教师郑美涵老师开始讲解,同学们依次参观了各个主题展厅。从反映长春古代历史的“溯源·奠基”展,到展现近代城市变迁的“屈辱·抗争”展,再到记录现代工业崛起和改革开放辉煌成就的“创新·发展”展,一件件珍贵的文物、一幅幅生动的图片、一段段详实的文献、一幕幕逼真的复原场景,宛如一幅波澜壮阔的历史长卷,徐徐展开,将长春的过去、现在与未来紧密连接。

这堂“行走的思政课”将厚重的历史资源转化为鲜活的教学素材。马克思主义学院臧平院长适时结合展陈内容,在现场进行互动教学和理论点拨:在近代史展区,老师们引导学生思考国家贫弱、民族危亡背景下,无数仁人志士为何最终选择了马克思主义,又是如何在中国共产党的领导下实现了民族独立和人民解放,深刻阐释了“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是马克思主义行,是中国化时代化的马克思主义行”;在展示新中国建设特别是老工业基地振兴成就的展区,臧平院长重点解读了在中国式现代化征程中,东北地区、长春市所承担的历史使命和取得的辉煌成就,帮助学生理解新发展理念、高质量发展等创新理论的实践基础与重大意义;在展现城市未来规划的展厅,臧平院长则鼓励学生将个人理想融入国家发展和民族复兴的伟大事业,激发他们作为新时代青年的责任与担当。

同学们全程兴致盎然,认真聆听,积极提问,不时驻足讨论。历史的厚重感与时代的鲜活感交织,理论的说服力与实践的感染力交融,使抽象的理论变得可触可感、可亲可近。2023级一位同学感慨道:“这比单纯在教室里听讲印象深多了!看到这些实物和史料,我才真正体会到书本上说的‘只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国’这句话沉甸甸的分量。作为动画专业的学生,我也从中汲取了丰富的创作灵感和爱国情怀。”

马克思主义学院院长臧平表示,“行走的思政课”是学院推动思政课改革创新、提升育人实效的重要举措。未来,学院将继续深挖吉林乃至东北地区的红色文化、历史文化和现实发展资源,打造更多“沉浸式”思政金课,把思政小课堂同社会大课堂结合起来,教育引导学生在历史的回响与现实的观照中坚定“四个自信”,努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

此次长春市历史文化博物馆之行,不仅是一次深刻的历史文化教育,更是一堂生动的思想政治理论实践课。它成功地将思政教育从书本引向现实,从课堂延伸到社会,让同学们在行走中学习,在感悟中成长,有效增强了思政教育的针对性、吸引力和感染力,为培养德才兼备、全面发展的优秀艺术人才奠定了坚实的思想基础。

马克思主义学院

2025年9月5日